Kategorie Klima- & Umweltschutz - 24. März 2025

Wie sich Jahreszeiten durch den Klimawandel immer weiter verschieben

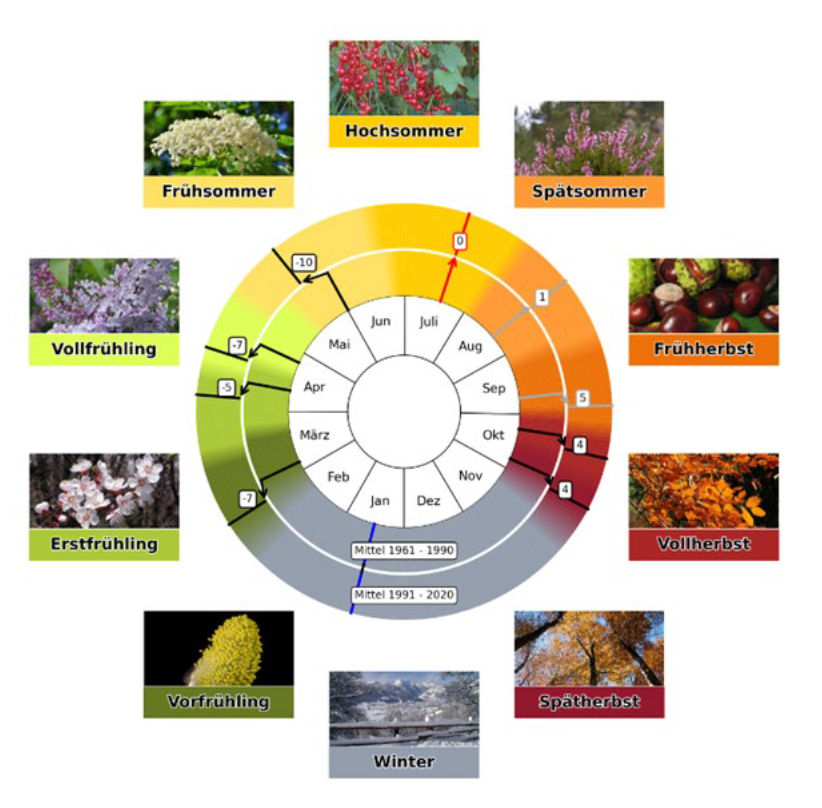

Dass der Frühlingsbeginn sich nicht immer an den meteorologisch definierten Termin (20. März) hält, ist klar – im Jahresschnitt reitet er aber immer früher ein. Rund fünf bis sieben Tage hat sich der Frühlingsbeginn seit dem Jahr 1961 in Österreich vorverlegt, während sich der Herbst im Durchschnitt in etwa vier Tage später manifestiert.

Menschen mit Heuschnupfen können inzwischen ein Lied davon singen, was es bedeutet, wenn sich Jahreszeiten verschieben. Auf Grund des Klimawandels beginnt nämlich auch die Pollensaison in gemäßigten Regionen inzwischen sehr viel früher und dauert auch länger. Pflanzen wie etwa die Hasel, auf die manche Menschen mit Heuschnupfen allergisch reagieren, blühen immer früher.

Der Einfluss des Klimawandels auf die Jahreszeiten lässt sich aber nicht nur an der Hasel beobachten, sondern auch an Getreidearten wie Mais, Weizen und Gerste oder an Obstbäumen wie Kirsche, Apfel und Mango. Tiere aus verschiedenen Gruppen, von Insekten über Reptilien bis hin zu Säugetieren, sind ebenfalls betroffen, ebenso Kleinstlebewesen wie Plankton: Ihr Lebensrhythmus gerät durch die Erderwärmung zunehmend aus dem Takt.

Die phänologischen Uhren der beiden letzten Klimano- rmalperioden im Vergleich, 1961 – 1990 (innerer Ring) und 1991 – 2020 (äußerer Ring).

„Diese Verschiebung kann bedeutsame ökologische Konsequenzen nach sich ziehen“, heißt es in einer Aussendung des Climate Change Centre Austria (CCCA). Die Vereinigung von Klimawissenschafterinnen und -wissenschaftern hat Informationen zu den Auswirkungen des Klimawandels hierzulande in einem neuen „Fact Sheet“ zusammengetragen und die

Das Forschungsgebiet, das sich mit wiederkehrenden Entwicklungsvorgängen bei Pflanzen und Tieren befasst, wird als Phänologie bezeichnet. Forscherinnen beobachten etwa, wann bestimmte Pflanzen zu blühen beginnen, Früchte ausbilden und ihre Blätter abwerfen oder wann Tiere brüten, reisen oder sich fortpflanzen. Jahreszeitliche Verschiebungen können dabei freilich nicht nur Menschen mit Heuschnupfen treffen, sondern sogar zu Ernteeinbußen führen und Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen.

Da die phänologischen Phasen, also wann Pflanzen etwa zu blühen beginnen oder Früchte bilden, auch in unseren Breiten hauptsächlich von der Temperaturentwicklung und der Wasserversorgung im jeweiligen Jahr abhängen, sind sie gute Indikatoren für Klimaveränderungen.

Unter dem Titel „Phänologie als Indikator für den Klimawandel“ hat das Team um Helfried Scheifinger, Thomas Hübner und Hans Ressl von der GeoSphere Austria über die in Zusammenarbeit mit über 300 Laienforscherinnen und -forschern gesammelten Daten zu zahlreichen Pflanzen- und Tierarten in Österreich zusammengetragen. Ergebnis dessen ist auch eine Neujustierung der phänologischen Jahresuhr.

Besonders gut lässt sich die Verschiebung des Frühlings übrigens anhand einer der weltweit längsten phänologischen Zeitreihen beobachten: der japanischen Kirschblüte, die über mehr als 1.000 Jahre zurückverfolgbar ist. Das Kirschblütenfest ist ein wichtiges Fest in der japanischen Kultur und entsprechend gut dokumentiert. Anhand von Tagebüchern und Chroniken konnten dazu erste phänologische Aufzeichnungen rekonstruiert werden, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen demnach die Kirschblüten immer früher zu blühen, parallel zu steigenden Temperaturen, wie Forscher in Nature Climate Change berichteten.

SERVICE: Das Fact Sheet gibt es hier online – Infos zu Laienforschung in dem Bereich: www.phenowatch.at und www.naturkalender.at