Kategorie Innovation & Technologie - 11. März 2018

Ein Gemüsegarten auf vielen Etagen

Von Alice Grancy

Die Idee klingt fantastisch. Mitten in der Stadt sprießen auf wenig Raum große Mengen Gemüse und Kräuter. Denn die Anbauflächen im Gewächshaus der Zukunft sind nicht mehr nur in einer Ebene, sondern in vielen Etagen übereinander angeordnet. Das Licht dringt durch große Glasfassaden zu den Pflanzen, die das ganze Jahr über gedeihen und bis zu 95 Prozent weniger Wasser brauchen. Die Ernte erreicht den Städter schließlich frisch und ohne lange Transportwege – derzeit verdirbt rund ein Drittel der Ernte auf dem Weg zum Verbraucher.

Vertical Farming heißt der Trend, der eine neue Form urbaner Landwirtschaft einläuten und die Menschen zugleich unabhängiger von fossilen Rohstoffen machen will. Diese Idee stand auch am Anfang der wissenschaftlichen Arbeit von Daniel Podmirseg. Er befasst sich seit seiner Dissertation am Institut für Gebäude und Energie der TU Graz damit, wie die Nahrungsmittelversorgung in Städten, wo die Ackerflächen immer knapper werden, künftig funktionieren kann. Für ihn ist das nicht allein ein Thema der schnell wachsenden Metropolen Asiens, wo es bereits erste vertikale Farmen gibt.

Bis zu zwölf Ernten im Jahr

Um die vielen für Vertical Farming notwendigen Disziplinen – von Architektur über Energietechnik bis hin zu Pflanzenwissenschaften – zusammenzubringen, gründete Podmirseg vor zwei Jahren in Wien das Vertical Farm Institute (VFI). Erklärtes Ziel: eine vertikale Farm in Österreich zu errichten, in der weiter geforscht werden kann. Überlegungen für einen Standort in Innsbruck gibt es bereits. Außerdem laufen zwei von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderte Sondierungsprojekte, eines für St. Pölten und eines für Wien. Hier gilt die Seestadt Aspern als möglicher Standort, für den derzeit die Grundlagen untersucht und ein Bepflanzungskonzept entwickelt werden.

Denn dass die Pflanzen sich wohlfühlen, ist Voraussetzung. „Kleine, schnell wachsende und wenig anfällige Arten funktionieren gut“, sagt Anna J. Keutgen, Leiterin der Abteilung Gartenbau der Boku Wien. Dazu zählen etwa Kopfsalat, Mangold, Basilikum oder – einfache und gekräuselte – Petersilie. Der Salat braucht von der Aussaat bis zur Ernte drei bis sechs Wochen, man kann also zehn- bis zwölfmal jährlich ernten.

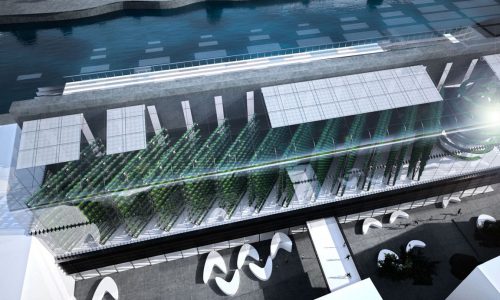

So könnte eine vertikale Farm in Innsbruck aussehen: Entwurf einer Überbauung der Markthalle am Inn, kombiniert mit verschiedenen Nutzflächen. © Daniel Podmirseg/VFI

Die Pflanzen müssen hydroponische Systeme mögen. Denn ihre Wurzeln stecken nicht in der Erde, sondern hängen in Behältern, durch die mit Nährstoffen angereichertes Wasser läuft. Die Zukunft für die vertikalen Farmhochhäuser sieht Keutgen aber in sogenannten aeroponischen Systemen, die auch die Raumfahrt zur Versorgung ihrer Astronauten im All testet. Dabei werden die Wurzeln lediglich mit einer Nährlösung besprüht, das schont noch mehr Ressourcen.

„Der große Vorteil einer vertikalen Farm liegt darin, dass es sich um ein gut kontrollierbares geschlossenes System handelt. Krankheitserreger wie Pilze oder andere Schädlinge lassen sich vermeiden. Daher ist das Gemüse frei von chemischen Pestiziden“, sagt Keutgens Mann, Norbert, der ebenfalls an der Wiener Boku forscht. Der Agrarwissenschaftler ist aber auch skeptisch: Die hohen Einrichtungskosten einer vertikalen Farm müssten sich erst einmal rechnen. „Die Pflanzen zu beleuchten kostet Energie, auf dem Feld kann man das Sonnenlicht nutzen“, sagt der Forscher. Außerdem eignen sich nicht alle Nutzpflanzen für das Konzept: Kartoffeln fehlt die Erde, Obstbäume brauchen Insekten, die sie befruchten. Auch Getreide funktioniert nicht gut. „Jede Art hat unterschiedliche Bedürfnisse“, sagt Anna Keutgen. Aber man probiere immer mehr aus.

Lift bringt Pflanzen zum Licht

Die wenigen vertikalen Farmen, die es derzeit weltweit gibt, funktionieren meist mit künstlichem Licht. In Österreich will man die Kraft der Sonne nutzen. Da Pflanzen Licht „speichern“, könne man sie rotierend – automatisiert – zu den Glasflächen befördern, sagt Sebastian Sautter von der TU Graz. Eine Art Paternoster für Gemüse also. Sautters Aufgabe ist es zu berechnen, wie viel Energie das Gewächshochhaus tatsächlich braucht. Allein durch transparente Fassaden ließen sich bis zu 50 Prozent der Energiekosten einsparen, sagt er.

Die erste moderne vertikale Farm in Österreich soll vor allem ein Versuchsgebäude sein, in dem die Forscher ihre Ideen testen und verbessern können. Denn auch die Wissenschaft werde häufig von der Realität überholt, sagt Norbert Keutgen. Das Forscherehepaar hat seine Erkenntnisse vergangene Woche auf der vom VFI veranstalteten „Skyberries“-Tagung, der erste Konferenz zu Vertical Farming im deutschsprachigen Raum, präsentiert. Dort wurde Österreich als Vorreiter für Vertical Farming vorgestellt: Der Wiener Othmar Ruthner baute bereits vor rund 50 Jahren automatisierte Gewächshaustürme. Seine visionären Ideen gerieten dann aber in Vergessenheit.